なぜ今、NPO法人の出番なのか?NPOが果たせる意義

「声と息を取り戻す社会へ」――その先導役を私たちのNPO法人は担います。

コロナ後の人々の孤立感・つながりの希薄化が深まる中で、

音楽を単なる“趣味”としてでなく、

「社会的つながりの装置」

「共生社会の入り口」であることを示し、

音楽が生み出す「癒し」と「連帯感」が社会的に必要とされています。

また、公教育では合唱・吹奏楽の活動維持が難しくなりつつある今、

“学校の外”に新たな「響きの場」を作ることが求められています。これらの「音楽の現場」の提供が、

私たちNPO法人音楽の恵みネットワークの最も大切な社会貢献と考えています。

私たちの活動の基本理念

「声と息が交わるところに、ひととひととの信頼が芽生える」

「孤立する社会に、音楽で“つながり”を取り戻す」

「音を出すことで、自分を見つめ、他者と和する」NPO法人がもつ柔軟性と公益性を活かし、音楽活動を通して豊かな社会づくりに寄与することを、

私たちNPO法人音楽の恵みネットワークの基本理念としています。

NPO法人音楽の恵みネットワークの設立にあたって 代表理事 富岡 健

無縁社会という言葉は平成22年にNHKが制作したドキュメンタリー番組による造語です。単身世帯が増え、人と人の関わりが希薄化し、それが老年層ではなく若年・中年層にも蔓延しつつあるという現代社会の一面を適格に表す言葉として世の中で広く使われるようになりました。

20数年に及ぶ大阪芸術大学での後進指導を終えたいま、この無縁社会にこそクラシック音楽が持つ普遍的な恵みを一人でも多くの方々と分かち合いたい と考えるようになりました。音楽の恵みは「音楽は天と地を結ぶメッセージ」であり「人生を豊かにする心のオアシス」と言われています。音楽の恵みに寄り 添って生きる社会づくりは、悩める現代の社会にこそ「暖かな感性と絆を作りだす大きな働きを果たす」と確信するに至りました。

「クラシックをアカデミズムなものとして捉えるのではなく、音楽の恵みの喜びを享受し、人と人の絆づくりの要となる音楽活動を広めたい。」 この理念に賛同してくれる仲間が増え、現在では関係団体もそれぞれ規模を大きくして育っています。今後は、これまでの活動を大阪を中心とした活動にとどめること なく、社会全体への広がりへと考えていきたいと願っています。

私たちの「音楽の恵みに立脚した舞台芸術活動と音楽生涯教育活動に関する事業」が、豊かな感性あふれる社会の絆づくりのために広く用いられ、無縁社会と呼ばれる現代社会に灯をともす運動として社会に貢献し寄与することを、法人化への趣旨とします。(設立趣意書から抜粋)

富岡健 プロフィール

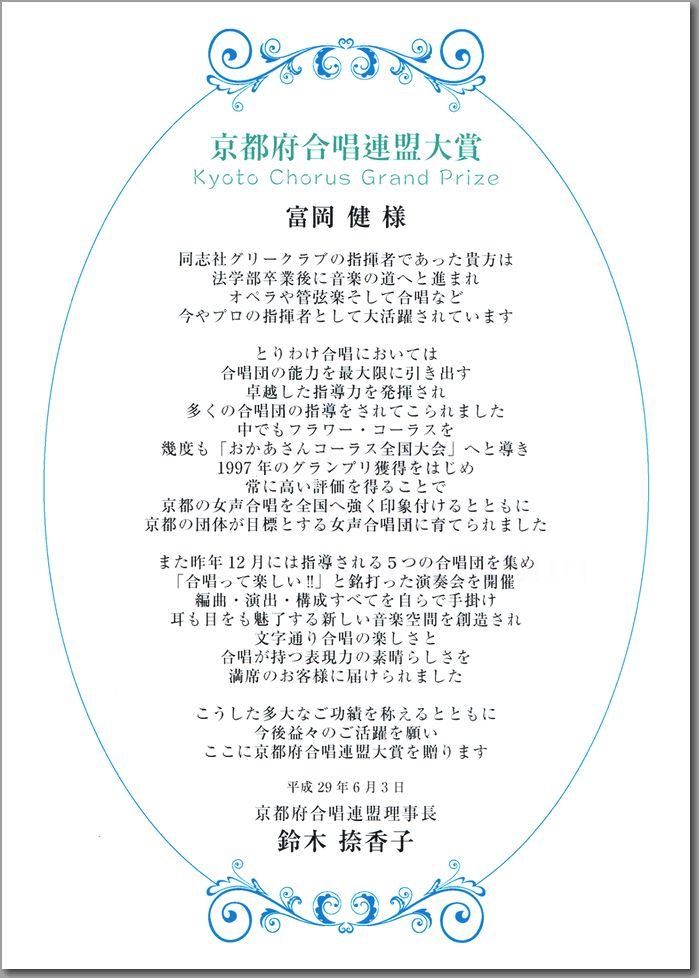

同志社大学法学部在学中から指揮法を若杉弘・福永陽一郎・畑中良輔の各氏に師事。74年の卒業と同時にMichigan州立Wayne大学音楽学部にてH.Langsford博士に指揮法を学ぶ。09年と11年、ルーマニア国立オラディア交響楽団から客演指揮の招聘を受け渡欧。12年まで20数年間大阪芸術大学にて指揮法・オペラ演習などを担当。各地のオペラ公演活動にも貢献し、日本人オペラ指揮者名鑑でも紹介されている。17年に京都ロームシアターオープニング公演「新しい合唱表現と音楽空間」の卓越したプロデュースと音楽性が評価され、京都府合唱連盟大賞「藤堂賞」を受賞。京都市音楽芸術文化振興財団主催による世界的規模のSing for Peace 2020では「日本の7人の合唱指揮者」に名を連ねた。現在、NPO法人音楽の恵みネットワーク代表理事。

同志社大学法学部在学中から指揮法を若杉弘・福永陽一郎・畑中良輔の各氏に師事。74年の卒業と同時にMichigan州立Wayne大学音楽学部にてH.Langsford博士に指揮法を学ぶ。09年と11年、ルーマニア国立オラディア交響楽団から客演指揮の招聘を受け渡欧。12年まで20数年間大阪芸術大学にて指揮法・オペラ演習などを担当。各地のオペラ公演活動にも貢献し、日本人オペラ指揮者名鑑でも紹介されている。17年に京都ロームシアターオープニング公演「新しい合唱表現と音楽空間」の卓越したプロデュースと音楽性が評価され、京都府合唱連盟大賞「藤堂賞」を受賞。京都市音楽芸術文化振興財団主催による世界的規模のSing for Peace 2020では「日本の7人の合唱指揮者」に名を連ねた。現在、NPO法人音楽の恵みネットワーク代表理事。

|

|