電子版をコピーペストさせていただきました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD2724F0X20C25A1000000/

自分の感受性くらい自分で守れ 茨木のり子の日記は語る

NIKKEI The STYLE

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

来年、没後20年、生誕100年を迎える詩人、茨木のり子は平易で簡潔な言葉で、多くの人の心をとらえた。詩人に転身した彼女がなぜ、かくも深い作品を生み出せるようになったのか。明日2月17日の命日を前に、結婚後、日記やエッセー、研究者のインタビューなどをたどり、考えた。

戦争体験が作品の核に

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

(「茨木のり子集 言の葉2」筑摩書房)

詩人、茨木のり子の代表作のひとつ「自分の感受性くらい」の冒頭の3行だ。その作者の鋭敏な感受性に大きな変化が起きたのは昭和16年――と指摘するのは、茨木のり子の研究者で、安城学園高等学校(愛知県安城市)の校長、熊谷誠人さんだ。

「今日は寶塚(たからづか)を見たとてもよかつた(後略)」

昭和12年(1937年)8月26日付の日記だ。このとき、愛知県西尾尋常高等小学校の5年生。日記によれば、のり子が母、勝と一緒に宝塚歌劇を観(み)たのは、この年、3度目となる。1度目は4月3日の名古屋宝塚劇場。2度目は夏休みの7月23日、母の実家、山形県三川町に泊まりに行く旅の途中で東京宝塚劇場に寄った。帰るときにも同劇場で3度目の観劇をして、心を躍らせている。

同じ年の12月、32歳だった母、勝が結核で死去し、悲しみに暮れる。しかし、育まれた感受性を失うことなく、その後も感性豊かな文章を綴(つづ)る。2年後、愛知県西尾高等女学校の1年のときには、同校の校友会誌「校友」に「野良犬」という題の作文を寄稿している。要約すると――。

留守番をしていたら、黒と白のまだらな色をした野良犬が家に上がり込み、仏壇の前の座布団に前脚をのせていた。木刀で追い出したものの、しおしおと去って行った後ろ姿が可哀想(かわいそう)だったという情感こもる作品だ。

「ところが、のり子が西尾高女2年の2学期に、赴任して来た東京帝大卒の校長の方針で、昭和16年(1941年)から急に軍国主義教育と良妻賢母教育が強化され、彼女の感受性は抑圧された」と熊谷さんは言う。

昭和16年1月、同校は全国に先駆けて、モンペを制服に指定。その後、招いた退役将校の指導で、のり子は分列行進の中隊長(生徒総代)として、全生徒に号令をかけることになる。

「かしらア……右イ/かしらア……左イ/分列に前へ進め!/左に向きをかえて 進め!/大隊長殿に敬礼! 直れ!

私の馬鹿声は凛凛(りんりん)とひびくようになり、つんざくような裂帛(れっぱく)の気合が籠るようになった。そして全校四百人を一糸乱れず動かせた。指導者の快感とはこういうもんだろうか? と思ったことを覚えている」

昭和53年(1978年)に書いた「はたちが敗戦」(「茨木のり子集 言の葉1」所収)の一文だ。「いっぱしの軍国少女になりおおせていたと思う」とも書く。

のり子は平成8年(1996年)、東京大学教養学部・立花隆ゼミの学生のインタビューに答えて「自分の感受性くらい」の種子は戦争中にまでさかのぼる、と述べている。なぜか。立花隆+東京大学教養学部立花隆ゼミ著「二十歳(はたち)のころⅠ」(新潮文庫)所収「茨木のり子に聞く」を要約すると、こうなる。

美しいものを楽しむことが禁じられていた時代、おかしいと思いながらも敵国のジャズなんか、蓄音機に布団をかぶせて頭をつっこんで聞いていた。一億玉砕で、死ぬことが忠義というなら、生まれてこないことが一番の忠義ではないか。おかしいな、と思いながら、そんなことを考えるのは非国民だからと、自分の感受性を押し込めていた。

戦争が終わって初めて、あの時の疑問は正しかったと分かった。人からそう思わされて間違えたら、後で取り返しのつかないいやな思いをすることになる。その思いが何十年もたって「自分の感受性くらい自分で守れ」に結びついた――。

化学の世界から文学の世界へ

昭和20年の終戦。熊谷さんは「抑え込まれていた感受性がここで解き放たれた」とみる。このときのり子は東京・蒲田の帝国女子医学薬学専門学校(現・東邦大学)薬学部の学生だった。女性に自立した生き方を求める開業医の父親、洪(ひろし)の勧めで選んだ道でもあった。だが、翌年、卒業して薬剤師の資格を得ながら、別の道へと突き進む。

「はたちが敗戦」を再び開いてみよう。

「戦後、あわただしく日本が一八〇度転回を試みようとしたとき、私個人もまた、一八〇度転換を遂げたかった。つまり化学の世界から文学の世界へ――変りたかったのである」

昭和21年の夏、日比谷の帝国劇場で「真夏の夜の夢」を観た折、劇場前に立てられた「戯曲募集」の看板が目に飛び込んできた。これに応募したところ、「選外佳作」に選ばれる。これをきっかけに、新劇女優、山本安英と知り合い、戯曲を書き始める。

昭和24年、生母と同じ山形県出身の医師、三浦安信と結婚。そのころ、戯曲を書く中で「台詞(せりふ)の中の詩の欠如」に物足りなさを感じ、詩の勉強を開始。翌年、ラジオで聴いた曲「茨木」を自分の名に載せた「茨木のり子」のペンネームで詩学研究会に投稿。詩人の道に踏み出した。

29歳のときの第一詩集「対話」(不知火社)を皮切りに、存命中に「自分の感受性くらい」(花神社)、「倚(よ)りかからず」(筑摩書房)など8編の詩集を出し、谷川俊太郎や石垣りんらと共に、現代詩をリードして来た。

50歳で小学校の教諭から現代詩の編集者になった名古屋市在住の水内喜久雄さんは、「茨木のり子詩集 落ちこぼれ」(理論社)など多くの詩人の詩集を著してきた。「自分の感受性くらい」をはじめ「根府川の海」や「わたしが一番きれいだったとき」「四海波(なみ)静(しずか)」「知らないことが」などの茨木作品を眺めながら断言する。

「詩人の中でこれだけ戦争にこだわり続けた人はいない」

戦争に翻弄された感受性が茨木のり子の詩の質を高めたに違いない。

最愛の夫 死別後の飛躍

「四時五〇分 永眠」(昭和50年=1975年=5月22日付日記)

茨木のり子は48歳のとき、医師だった夫、三浦安信を肝臓がんで失う。享年56。夫妻には子がなく、ひとり暮らしになった。

エッセー「はたちが敗戦」で回想する。

「女房が物書きの道を進むというのは、夫としてはどう考えてもあまりかんばしいことではない筈なのだが、夫は一度もそれを卑めたり抑圧したりすることがなく、むしろのびのびと育てようとしてくれた」

そんな夫との別れには「戦後を共有した一番親しい同志を失った感が痛切にきて虎のように泣いた」

翌年4月、喪失感を埋めるように、ハングルを習い始める。東京・西新宿の住友ビル48階で開講していた朝日カルチャーセンター「朝鮮語」講座。講師は、当時のNHK国際局のアナウンサー、金裕鴻(キムユホン)さんだった。

自著の「ハングルへの旅」(朝日文庫)によれば「熱のこもった二時間は『燃える授業』というものが、現実に確かにこの世に、在ることを教えてもくれた。なにしろ全身全開なのである。講義をただ受身で聴くというのではなく、指される緊張と、ユーモラスな教授法と、緩急自在で、アッというまに時間が過ぎる」

半年の講座終了後も、金さんの自主講座で学び、驚くべき速さでハングルを習得。64歳で翻訳詩集「韓国現代詩選」(花神社)を刊行し、韓国の詩を日本に紹介した。

のり子の著作、韓国で相次ぎ出版

金智英(キムジヨン)著「隣の国のことばですもの 茨木のり子と韓国」(筑摩書房)によれば、のり子が2006年に亡くなった後、韓国では17年に詩集「わたしが一番きれいだったとき」、19年には詩集「おんなのことば」やエッセー集「詩のこころを読む」などのり子の著作が相次いで出版され、その名が知られるようになった。長い目で見ると、のり子は日韓の文化交流に大きく貢献したことになる。

ハングルの師、金裕鴻さんは現在、91歳。1月19日、台東区の喫茶店で記憶の糸を手繰るように語った。

「ハングルに寄せる熱意がずば抜けていた。時には、ハングルで書いた質問の手紙を手渡されることもあった。その熱意に刺激され、私も懸命に調べて答えた。あの熱意が詩の翻訳への道を拓(ひら)いたのでしょうね」

のり子73歳。8番目の詩集「倚(よ)りかからず」(筑摩書房)を出したところ、現代詩の販売部数としては異例の17万部を記録、文庫本に改訂(07年)後も11万部も売れ、茨木の知名度が一気に上がった。

「もはや/できあいの思想には倚りかかりたくない」で始まり「倚りかかるとすれば/それは/椅子の背もたれだけ」で結ぶ「倚りかからず」など18編の詩を載せたものだ。

のり子の評伝「清冽(せいれつ) 詩人茨木のり子の肖像」(中公文庫)の著者で、ノンフィクション作家の後藤正治さんは1月10日、京都府八幡市の自宅応接間で深く考え込んだ。

「存在感の大きかった夫の死後、のり子の詩には喪失感が漂う。それは作品に趣と陰影を与えた。独り思念することがこの詩人を磨き、飛躍させたのだろう」

この本の読者からは、後藤さんのもとに手紙がたくさん届いた。多くは中高年の女性からのもので、薬学専門学校を卒業した後、自分探しに苦しむ姿や、夫を亡くした後の自立した生き方に共感する内容だった。

「仕事がうまくいかず、絶望しているときに詩『汲(く)む』の一節『あらゆる仕事/すべてのいい仕事の核には/震える弱いアンテナが隠されている きっと……』にどんなに励まされたことか」。1月7日、東京・内幸町のビル9階でそう静かに語ったのは、アナウンサーの山根基世さんだ。

NHK勤務時代の04年、山根さんが担当するラジオ番組の最終回に、のり子が出演。詩は「生(な)る」もので、「倚りかからず」は40年かかって生った、と説いた。スイス留学の経験のある父が、日本人の依頼心、依存心の強さを問題だと考え、自立した生き方をすべきだと常々話していた。そのころから自分の中にあったものが次第に育ち、ある日ある時ふと芽を出したという。

長年、言葉と向き合ってきた山根さんは推し量る。「のり子の詩が多くの人の心を打つのは、簡潔な言葉の奥に潜む見えない力ではないか」

その「力」は、「戦争」や「夫との死別」といった体験によって築かれたものなのだろう。

関心をそそられるのは、ゆかりの地3カ所でのり子について学ぶ会が活動していることだ。夫の出身地である山形県鶴岡市の「茨木のり子 六月の会」は 07年設立。存命中ののり子と交流のあった事務局長の戸村雅子さんらが中心になって立ち上げた。現在事務局の運営は12人で担い、会員数は210人になった。実家のある愛知県西尾市の「詩人茨木のり子の会」は13年設立、会員120人。茨木邸がある西東京市の「茨木のり子の家を残したい会」は19年設立、会員は264人にのぼる。

それぞれが会報を発行したり、講演会を催したりしており、生誕100年、没後20年を迎える来年は、独自の記念イベントを準備中だ。

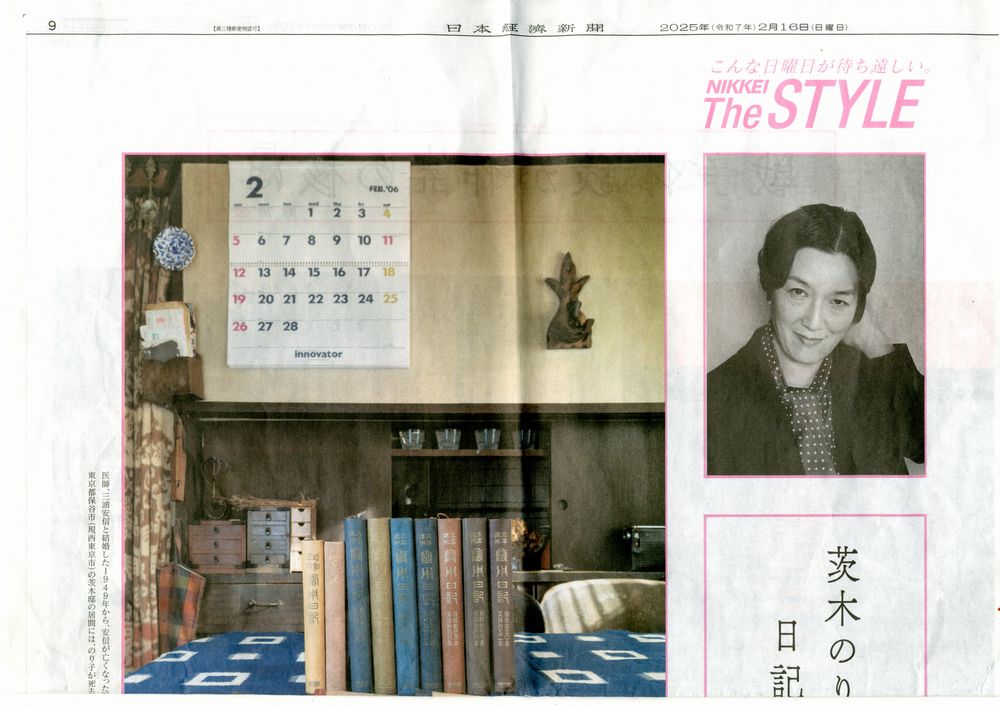

1月18日の午後、茨木邸を見学させてもらった。甥(おい)にあたる国立成育医療研究センター放射線診療部長、宮嵜(みやざき)治さんの案内で2階に上がる。書斎や台所が存命中のままの状態で残されており、今にも茨木のり子が姿を現しそうな感じにとらわれた。

宮嵜さんに素顔ののり子像について聞いていたら、ふと浮かんだのは詩「小さな渦巻」(「茨木のり子集 言の葉1」筑摩書房所収)の一節。

ひとりの人間の真摯な仕事は/おもいもかけない遠いところで/小さな小さな渦巻をつくる/それは風に運ばれる種子よりも自由に/すきな進路をとり/すきなところに花を咲かせる

足立則夫

竹邨章撮影

[NIKKEI The STYLE 2025年2月16日付、2月17日に加筆しました]